von Prof. Dr. Udo Mildenberger

Die Diskussion um zeitgemäße, kompetenz- und/oder prozessorientierte Prüfungsformate hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen – nicht zuletzt durch die Erfahrungen der Pandemiezeit. Im Rahmen meiner eigenen Lehrtätigkeit habe ich diese Entwicklungen aufgegriffen und unterschiedliche Prüfungsformate erprobt. Im Folgenden werden die Entstehung, Umsetzung und ersten Ergebnisse eines gleichermaßen kompetenz- wie prozessorientierten Prüfungsmodells eines Lehrmoduls vorgestellt, bei dem die klassische Prüfungsform Abschlussklausur durch unterschiedliche semesterbegleitende, formative und kompetenzorientierte Prüfungselemente ersetzt wurde.

Ausgangspunkte und Beweggründe für die Umstellung

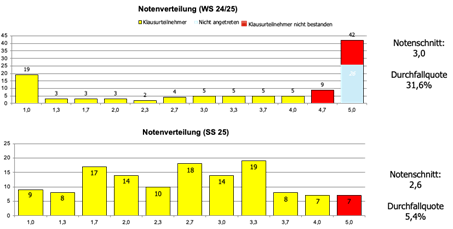

Bereits mit der Umstellung einer klassischen Vorlesung auf ein Flipped Classroom-Modell im Wintersemester 2019/2020 zeigte sich ein signifikanter Wandel in der Leistungs- und Notenverteilung. Die bis dahin üblichen glockenförmige Normalverteilung bei den Noten entwickelte sich von Semester zu Semester zunehmend zu einer bimodalen Verteilung („Kamelverteilung“) mit Leistungsclustern an beiden Enden der Notenskala. Studierende, die sich auf das didaktische Setting eingelassen und sich aktiv beteiligten, erzielten signifikant bessere Ergebnisse, während ein anderer, passiver Teil der Studierenden signifikant schlechtere Ergebnisse produzierte.

Während der pandemiebedingten Online-Lehre wurde die Prüfungsform Klausur zeitweise durch eine Prüfung mit dem Kernbestandteil Bearbeitung komplexer Fallstudien ersetzt. Dabei zeigte sich eine deutliche Verbesserung der fachlichen und methodischen Kompetenzen der Studierenden sowie eine homogenere Notenverteilung im Vergleich zu den Semestern mit der Klausurprüfung. Gleichwohl stellte der sehr hohe Korrektur- und Dokumentationsaufwand für eine rechtssichere Bewertung eine derart große Herausforderung dar, dass nach der Pandemie wieder zur Prüfungsform Klausur zurückgekehrt wurde.

Zum WS 23/24 entstand aus unterschiedlichen Gründen erneut Raum für didaktische Innovationen. Im Rahmen einer hochschuldidaktischen Fortbildung (Hanke Teachertraining) wurde ich auf ein konzeptionelles Modell prozessorientierten Prüfens im erziehungswissenschaftlichen Kontext aufmerksam. Trotz der fachlichen Differenz inspirierte mich dieses Konzept zur Entwicklung eines eigenen, an mein Fachgebiet und an meine Hochschule angepassten Modells. Erstmalig umgesetzt wurde das Modell im SS 25 im Modul „Externes und Internes Rechnungswesen“. Es handelt sich dabei um ein Basismodul im zweiten Semester der Studiengänge Online-Medien-Management und Wirtschaftsinformatik und digitale Medien der Hochschule der Medien mit Teilnehmerzahlen zwischen 80-120 Studierenden je Semester.

Zielsetzungen der Prüfungsreform

Die Neugestaltung des Prüfungsformats erfolgte mit einer mehrdimensionalen Zielsetzung, die sowohl Ziele aus der Perspektive der Lehrenden als auch der Studierenden beinhaltet.

Ziele aus der Perspektive der Lehrenden:

- Interessantere Lehrveranstaltungen durch motivierte, engagierte und vor allem regelmäßig vorbereiteten Studierenden.

- Auflösung der dichotomen Notenverteilung zugunsten einer Normalverteilung als Ausdruck erfolgreicher Kompetenzentwicklung in der Breite.

- Stärkere Übertragung von Eigenverantwortung für Lernprozesse an die Studierenden, bei gleichzeitiger Strukturierung und Unterstützung zur Verringerung des Risikos zu scheitern.

- Umsetzung eines didaktischen Leitprinzips, das Lernen als individuellen und selbstverantwortlichen Prozess begreift.

Ziele aus der Perspektive der Studierenden:

- Erhöhung der Aktivierungsquote und der Lernmotivation durch semesterbegleitende Leistungsnachweise mit schnellem Feedback

- Förderung der Eigenverantwortung und Selbststeuerung im Lernprozess. Bessere Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit von studentischem Handeln.

- Reduktion von Prüfungsstress durch Entkopplung der Modulnote von einer singulären Prüfungssituation.

- Minimierung des Risikos des Scheiterns durch eine Vielzahl unterschiedlicher Teilprüfungen.

- Möglichkeit zur aktiven Steuerung der eigenen Ressourcen (Work-Life-Balance) im Laufe des Semesters.

Konzeption des prozessorientierten Prüfungsmodells

Das entwickelte Prüfungsmodell verzichtet auf eine summative Abschlussprüfung und ersetzt diese durch regelmäßige, semesterbegleitende Prüfungsereignisse. Diese differenzieren sich nach Kompetenzdimensionen und sind didaktisch auf unterschiedliche Lernziele ausgerichtet.

Prüfungskategorien:

- 6 Wissenstests: Überprüfung von deklarativem und konzeptuellem Wissen.

- 4 Fallstudien: Förderung und Überprüfung von Handlungs-, Transfer- und Problemlösungskompetenzen.

- 4 Reflexionsbeiträge: Entwicklung metakognitiver Fähigkeiten, Selbstreflexion und Stärkung der Selbstwirksamkeit.

Die Prüfungsereignisse sind systematisch über das Semester verteilt und folgen einer didaktisch geplanten Abfolge, die Phasen der Erarbeitung, Anwendung und Reflexion miteinander verbindet. Diese zeitliche Struktur dient der Verstetigung von Lernprozessen und ermöglicht eine kontinuierliche Leistungsrückmeldung.

- Woche 1-3: kein Prüfungselement

- Woche 3: Wissenstest 1

- Woche 4: Fallstudie 1

- Woche 5: Wissenstest 2 und Reflexion 1

- Woche 6: keine Prüfungselement

- Woche 7: Fallstudie 2

- Woche 8: Wissenstest 3 und Reflexion 2

- Woche 9: keine Prüfungselement

- Woche 10: Wissenstest 4 und Fallstudie 3

- Woche 11: Reflexion 3

- Woche 12: Wissenstest 5

- Woche 13: Fallstudie 4

- Woche 14: Wissenstest 6 und Reflexion 4

Bewertungs- und Notensystem

Die einzelnen Prüfungsereignisse werden binär mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Die Modulnote ergibt sich aus der Anzahl der bestandenen Elemente, wobei alle Kategorien grundsätzlich gleich gewichtet werden. Zwei komplexere Fallstudien erhalten ein doppeltes Gewicht, um der höheren Anforderungskomplexität gerecht zu werden. Das Notenschema folgt einem linearen Punktesystem und ermöglicht eine transparente, für die Studierenden leicht nachvollziehbare Notenentwicklung.

Anzahl bestandener Prüfungselemente | Note | Anzahl bestandener Prüfungselemente | Note | |

16 | 1,0 | 10 | 3,0 | |

15 | 1,3 | 9 | 3,3 | |

14 | 1,7 | 8 | 3,7 | |

13 | 2,0 | 7 | 4,0 | |

12 | 2,3 | <7 | 5,0 | |

11 | 2,7 |

Erste Ergebnisse des Modells

Die erste Erprobung des Modells im SS 25 ergab eine signifikante Verbesserung der Notenverteilung. Die zuvor ausgeprägte Polarisierung zwischen sehr guten und sehr schlechten Leistungen wurde weitgehend aufgehoben und durch eine Normalverteilung ersetzt, was didaktisch als Ausdruck einer breiteren Kompetenzentwicklung interpretiert werden kann. Zudem verringerte sich die Durchfallquote im Vergleich zu den klassischen Klausursemestern deutlich.

Nicht verschwiegen werden soll die Tatsache, dass die Studierenden das Modell bzw. den Modellversuch stark heterogen wahrgenommen und beurteilt haben. Die Bandbreite der qualitativen Rückmeldungen im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation reicht von vollständiger Ablehnung („…der Dozent glaubt fälschlicherweise, dass sein Fach das wichtigste im Studiengang ist. Dabei hat es mit dem Studiengang nur am Rand zu tun. Das Verhältnis von Bedeutung des Fachs und dem Workload im Rahmen des Fachs steht in keinem Verhältnis…“) bis zu uneingeschränkter Zustimmung („..tolles, motivierendes Lehrmodell. Schade, dass es das nicht auch in anderen Fächern gibt…“).

Die Studierenden haben im Rahmen der Evaluation auch zahlreiche Vorschläge zur Modifikation des Modells gemacht. Z.B. die Gewichtung der einzelnen Prüfungselemente stärker an den Workload der Elemente anzupassen oder eine Bonuspunkteregelung für den besonders aktiven Teil der Studierenden einzuführen.

Fazit und Ausblick

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass prozessorientiertes Prüfen nicht nur die Leistungsdifferenzen innerhalb einer Kohorte nivellieren, sondern auch Motivation, Selbststeuerung und Prüfungszufriedenheit der Studierenden positiv beeinflussen kann. Aus didaktischer Perspektive lässt sich das Modell als ein Beitrag zur Operationalisierung kompetenz- und prozessorientierten Prüfens an Hochschulen verstehen.

Perspektivisch ist geplant, das Modell in weiteren Modulen zu erproben und den Einsatz umfassend und systematisch zu evaluieren. Zudem soll der Aspekt der Verknüpfung formativer und summativer Prüfungselemente stärker systematisiert und hochschuldidaktisch begründet werden.

Prof. Dr. Udo Mildenberger ist Professor für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Rechnungswesen, Controlling und strategisches Management an der Hochschule der Medien Stuttgart. Seit 2008 lehrt er an der HdM, wo er komplexe Themen wie Netzwerk- und Systemtheorie anwendungsnah vermittelt. Seine Publikationen decken ein breites Spektrum ab – von Nachhaltigkeit in der Luftfahrt bis zu interorganisationalen Netzwerken.

Hinterlasse einen Kommentar